笔记

地区

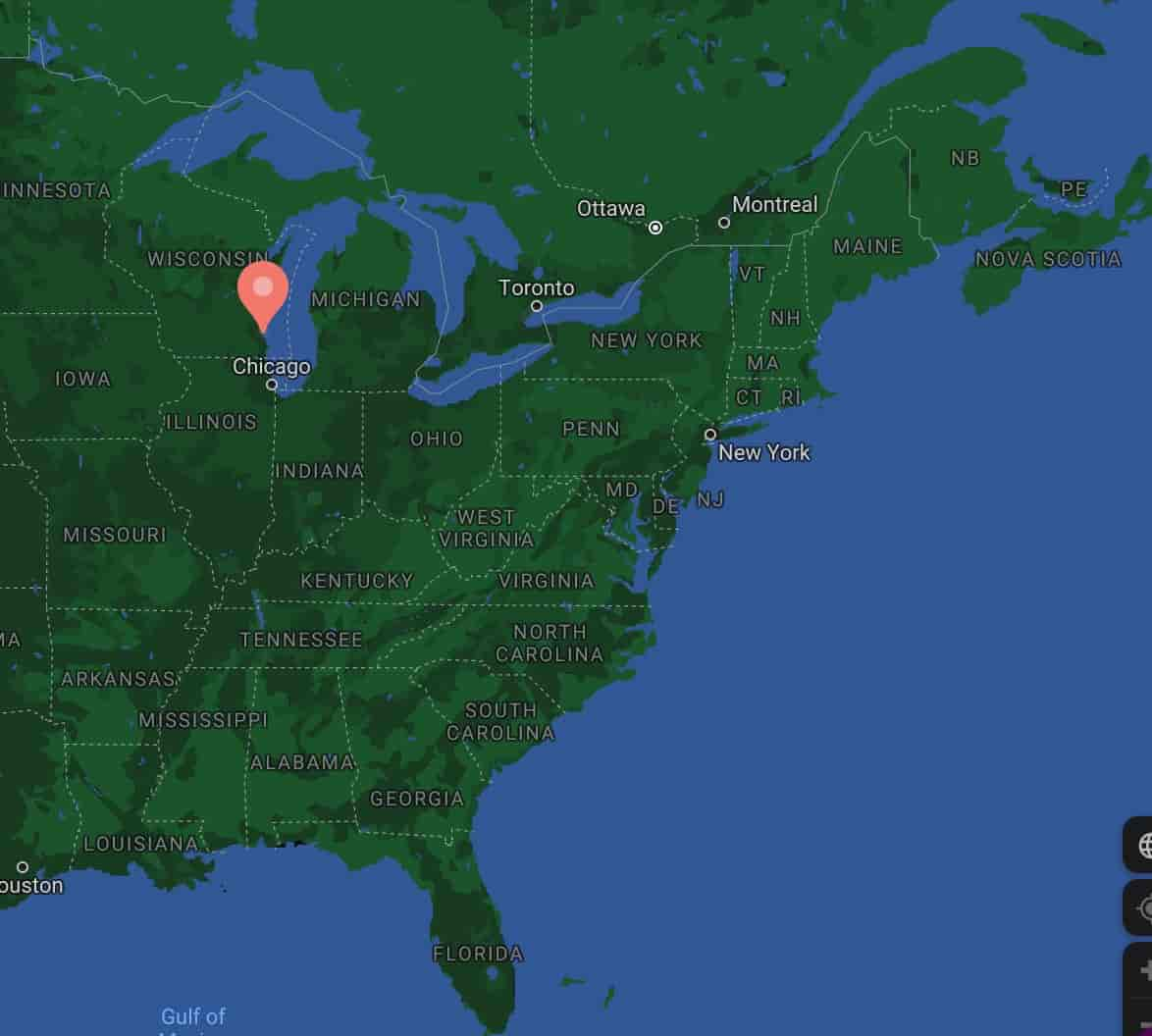

密尔沃基 Milwaukee

美国威斯康辛州密尔瓦基县密西根湖畔城市,县府, 美国中西部第五大城市(仅次于芝加哥, 明尼阿波利斯, 圣保罗, 底特律).

人口: 2,043,904(2014)

德国及波兰移民居多, 南部1970年后从波兰裔转变为以拉丁裔移民为主, 犹太人, 路德教会和天主教徒, 东正教等.

阳光地带: 北纬35度到37度以南地区

W-2: Wisconsin Works 社会福利计划, 只有打卡上班的时数才能换算成福利补助, 工作者每月可领673美元, 未工作/无法工作领628美元

梅森 迪克孙分界线(Mason-Dixon Line): 美国宾夕维尼亚州与马里兰州之间的分界线, 内战期间是自由州(北部)和蓄奴州(南部)的分界线.

梅诺米尼河(Menomonee River)把密尔沃基一分为二, 北部以黑人为主, 南部以白人为主. 1967年开始黑人抗议这条黑白藩篱, 连续游行了两百个夜晚, 加上之后一系列暴动, 国会被迫在民权法案中加入开放住房政策.

SoHo: South和Huston两字的缩写,意为休斯顿街以南。苏豪区位于纽约市五个行政区中的曼哈顿,为艺术家、特色店与年轻专业人士的聚集地。

South Bronx: 布朗克斯是纽约市五个区当中最北的一个,贫民窟所在地,也是有色人种聚集跟犯罪率最高的一区。

数据

今天美国大多数贫困租房家庭要花50%的收入在“住”上, 至少1/4的家庭要用70%以上的收入支付房租和电费, 密尔沃基旧城区两居室租金行情是550美元(中位数是600美元), 一居室中位数550美元, 三居室775美元; 同一区合租公寓的一个房间, 房租平均是400美元, 含水电燃气(2009)

密尔沃基每天大概有16个家庭经由法庭程序被驱逐, 半数以上的租户经历的“强迁”都是“非正式驱逐”

2013年, 全美每八户贫穷的租房家庭就有一户没办法付清租金, 认为自己不久就会因此遭受驱逐的家庭比例大致是1/8(大约280万户)

密尔沃基租房者家庭年收入中位数是30,398元(2008)

一年下来, 美国平均五户贫穷租房家庭里会有一户因欠缴水电费被断供. 以全美而言, 需要自行负担水电费且年收入在15000美元以下的租房家庭, 平均每个月水电燃气费在116美元; 收入在75000美元以上的家庭, 平均每个月水电燃气费是151美元(2013)

全美每年被偷取的电量总值高达60亿美元, 仅次于汽车和信用卡盗窃案金额

以全美300—349美元之间的月租水准而言,出租房的空置率从2004年的16%左右下降到2011年的不到6%。

密尔沃基的租房者在迫迁之后,长期陷于居住困境的几率会高出一般低收入租房者将近25%。

相比没有迫迁经验的租房者,遭遇过迫迁的租房者短时间内再次被迫搬家的几率要高出24%。此外,遭遇过迫迁、又自行二度搬迁的租房者里,有53%的人表示想再搬一次,因为他们希望住在好一点的房子或社区里。相较之下,自愿连续搬家两次的人群里仅有34%的人给出这样的答案。换言之,对比第一次搬迁是自愿的人,第一次搬迁是被迫的人在面临二次搬迁时,将原因归结于房屋情况和社区环境的可能性更大。穷人原本就占去了迫迁者的绝大多数,而迫迁又会造成后续居住的不稳定性。

在2009到2011年间,密尔沃基44%的租房者得忍受“严重且长期性”的住房问题。

严重且长期性住房问题:

- (厨房的)炉子或其他家电故障

- 窗户破损

- 房门或门锁损坏

- 有家鼠、野鼠或其他害虫的侵扰

- 电线外露或有其他电力问题持续至少三天或以上

- 没有暖气

- 没有自来水

- 水管堵塞至少二十四小时

根据2013年《美国住房研究》(Table S-08-RO),71%的贫穷租房家庭在三个月内曾收到过驱逐通知单,皆因未准时交租。

通常,在一个月里,出席密尔沃基驱逐法庭的黑人占总人数的3/4,而黑人中,女性又占3/4。黑人女性在驱逐法庭的数量超过其他群体的人数总和。(2011)

在密尔沃基最穷困的黑人社区里,每年在每33名男性租房者里,就有1名会被法院判处驱逐。相较之下,在密尔沃基最底层的白人社区里,每134名男性和每150名女性房客中,只有1名遭到驱逐。

就2003年到2007年之间的数据而言,法庭下令驱逐的案件数在以拉丁裔为主的社区中是276件,在白人社区是1187件,在黑人社区则是2759件。跟黑人社区中的女性一样,拉丁裔社区中女性遭受驱逐的比率较高。平均起来,在赤贫的拉丁裔社区,每年每86名男性和每40名女性租房者中,就会有1人被法庭判定驱逐。

在2009到2011年间,密尔沃基大约23%的拉丁裔租房者在受访的前两年中曾遭到迫迁,包括经由正式或非正式的驱逐、房东房产遭到查封,或是建筑物遭宣告为危楼。他们非自愿流动的比例几乎是黑人租房者的两倍,因为他们的房子被查封的可能性较高。

平均而言,社福补助、食物券跟联邦救济金加总起来,只能支应单亲妈妈约3/5的生活费用。就算兼差赚钱或向社会服务机构求助,很多人还是得咬牙度日。挨饿、不能添置冬衣、不能看病,都是常态。

在2008年和2009年,密尔沃基警局每三十三小时就会开出一张妨害设施的传票给房屋所有者。 其中最常见的妨害行为是“人际纠纷”,这是个无所不包的分类项目,适用于五花八门的事件,当中包括有人拒绝离开住处而相持不下、或者发生严重口角。这之后排名第二的是居家噪音,排第三的则是家庭暴力。事实上家暴的件数(大部分是拳打脚踢或使用某种武器),比各式各样的伤害、妨碍社区安宁的指控和与毒品相关的犯罪案件全部加起来还要多。

在2009年到2011年间,密尔沃基有五成的房客是通过人脉找到的房子,45%的房客全凭自己找,经由城市房屋委员会或其他社福机构找到住处的,仅占5%。靠自己找到房子的房客中,约半数白人房客凭借的是互联网的力量;另有1/3的白人是看到招租启事后找的房子。而在靠自己找到房子的黑人房客中,1/3是通过招租广告,另外1/3是透过报纸、各地公寓协会出版的红皮书和其他书面材料,上网找房子的黑人只有15%。也就是说,租房对黑人而言纯属“离线作业”。58%的黑人房客是透过人脉找的房子。而在白人租户中,这一比例只有41%。绝大多数房客所依赖的“人脉”都是亲戚朋友,白人租户依靠朋友的几率是依靠家庭成员的两倍。有研究显示,比起其他族裔,黑人求职者接受人脉协助的程度较低。而《密尔沃基地区租户调查》却大异其趣地发现,黑人在找房子时倚赖人脉的程度最高。

2010年,《纽约时报》的报道指出,每五十名美国人,就有一人住在全家单凭食物券过活的家庭中。

在密尔沃基的社区,孩子越多,驱逐发生的频率就越高。排除贫穷家庭在社区所占的比例、种族的构成等变量后,儿童数量与驱逐频率的正比关系仍旧成立。

书里出现的生活数据

- 刷墙: 一个房间25-30美元

- 修电表: 200美元

- 联邦救济金: 687美元/月

- 育儿补助: 437美元/月

- 疏通管道: 150美元

- 拖车车位费: 420美元/月

- 驱逐(出动治安官和搬家师傅): 至少600美元

- 房东每月可净赚1万美元, 她的房客年收入都不到1万美元

- 食物券: 80美元/月

- 拉丁裔社区三居室: 630美元/月

历史

美国历史上,城市的政客们为了制约房东的权力并改善租户的生活做了许多尝试。从拆除贫民窟(slum clearance)到实施建筑法规——好像问题的根本不是美国存有大量的贫穷现象且欠缺廉租房,而是无序和低效。政客们的处理方式带来了难以预料的后果,许多房客的处境变得更加糟糕。

个人对于土地持有的权利,最为有力地彰显在驱逐行为上。人类历史记载最早被驱逐的应该是亚当跟夏娃。

对美国人而言,不管是穷人或是中产,都有一个非常清晰而强烈的愿望——拥有一个家。从拓荒时期以来,自由、公民权与土地所有权这三驾马车并驾齐驱,是美国人心目中的重中之重。要成为美国人,就必须是一家之主。租房子被认为“不利于自由的发展”。1820年,托马斯·哈特(ThomasHart)在国会发言:“租房会为社会内部的分离埋下恶果,会摧毁爱国之心,会削弱独立精神。” --引自Lawrence Vale,From the Puritans to the Projects:Public Housing and Public Neighbors(Cambridge:Harvard University Press,2000)

到了21世纪,全美供出租的房屋都没有经历过大规模的修缮;可与此同时,房租却一直在涨。

Jim Crow,“吉姆·克劳”是对黑人的蔑称,“吉姆·克劳”黑人隔离法案则是美国南部各州在南北战争后的重建期设置的种族隔离法案总称,1965年后才正式废止,距离内战解放黑奴刚好约一百年。

在美国,拉丁裔跟非裔社区曾经是次级贷款业者锁定的目标:租房者会被哄着去购买有问题的房贷产品,而业主会半推半就地拿更离谱的条件再融资、让自己陷于险境。之后的事情大家都很清楚,房市崩了。在2007年与2010年间,白人家庭的财富平均缩水了11%,黑人家庭平均折损了31%,拉丁裔家庭更是下降了44%,几近腰斩。

随着务农家庭从平地被赶往拥挤的城市,人对空间的竞逐再三抬高了土地的价值与租金。都会区的房东很快意识到,贫民窟里商机无限,贫民窟就是他们的聚宝盆. 从16世纪开始,贫民窟就不只是被放逐者、乞讨者与鸡鸣狗盗者的家园,而是广大人口的集中地。

在城市化高速发展的阶段,美国把上述模式引进了国内。英国乡绅的那套制度和法律,被殖民地领主原封不动地带到了美利坚。这当中包括缴租义务的绝对责任制,也就是不管你是火烧还是水淹,反正时间到了就得交钱。综观整个18、19世纪,美国穷人的居所不外乎是地窖、阁楼、牛圈,或是那种一间挤几户人家的无窗房间。有些贫民窟完全被切断了基本的城市服务,就连当地的水井也不得其门而入,居民无奈之下只得外出乞讨用水。同时间租金水涨船高,屋况却每况愈下。直至某一天有人付不起房租,房东就会援引“扣押权”(privilege of distress):即房东可以扣押房客的财物并加以变卖获利,借此补偿收益的损失。这种做法一路延续至20世纪。

在跨进20世纪的前几十年,向往自由、追求好工作的美籍非裔家庭加入了“大迁徙”(Great Migration)的行列,无数家庭从美国南部的乡下北上至芝加哥、费城、密尔沃基等都会。而前脚刚一踏入这些大城市,后脚就被赶到贫民窟里,绝大多数黑人都开始为了租房仰人鼻息。

今日黑人的房屋自有率为全美最低的43%,白人则以73%的比例领跑各个族裔。

1950年代, 白人房地产经理人出现一种“先进”的剥削技巧, 即低价囤屋, 再以两到三倍价格卖给黑人家庭, 一旦黑人家庭无力负担房贷, 就会遭到驱逐.

句子

阿琳的处境,也是美国大部分穷人的处境:他们没有公屋可住,也没有租房券可以补贴房租。每四户条件符合租房补贴的家庭,就有三户什么帮助都得不到。

警察的存在固然有其必要,但公共的安宁,包括人行道上的和平与街道上的秩序,能在城市里得到维系,靠的主要不是警力,而是人群间一股细微到几乎难以察觉的自控力与规范,这种内在控制力与规范是民众自发形成并且推行的。

这种健康且具有凝聚力的社区的形成有个前提,那就是得有人“有心”住在这里,要有人愿意看顾、守护这里。

Jane Jacobs

单单一次驱逐,松动的不只是一个街区,因为受影响的不仅是被驱逐家庭所在的那个街区,他们心不甘情不愿搬去的那个街区也会一并受累。在这样的过程中,搬迁会直接“催生”简·雅各布斯口中的“永久性贫民窟”(perpetual slum),因为当所在社区的流动率升高,日常生活中的愤恨跟淡漠也会随之爆表。“永久性贫民窟的问题症结在于太多人能搬就搬;不能搬的也梦想着能早点搬。”

19世纪中期,也就是廉租公寓开始在纽约出现的时候,当地最底层的贫民窟租金还要比上城高出30%。到了20世纪的1920与1930年代,密尔沃基、费城或其他北美城市中的黑人区,年久失修的房子租金还是超过白人社区里屋况比较好的住处。甚至到了1960年代,以美国大城市里相同的居住条件来看,租金也是黑人付得比白人多。穷人不是为了房子便宜才群聚到贫民窟里,穷人(特别是黑人穷人)会聚集在那里,是因为社会对种种不合理现象的放任与纵容。

法律能够保护的是有办法正常缴租的租户。法律的设计就是要保障住房的安全与人道,而有能力缴租的人不仅能光明正大找来房屋检查员查看屋况,还有权利大大方方地扣住房租直到房子修缮完毕。但只要一拖欠房租,这些保障就会土崩瓦解。欠租的房客会被剥夺扣住房租或暂时将租金信托给第三方的权利。 低收入的租房者不是不知道自己的权利,只是维护权利的代价他们负担不起。

一旦房子的获利能力归零, 无论是累积了太多罚单或房子状况差到必须以昂贵的价格进行修缮, 房东都会把它们“放生”(即停止缴纳这些资产附带的税费, 任由政府查封这些资产)

很多处理穷人居住问题的政客和学者可能一辈子都没有踏进过多琳住的那种公寓。按照这些政客或学者的说法,美国在提高穷人居住品质的工作上已经取得了长足的发展。事实上这两类问题——恶劣的居住环境和高昂的居住成本——其实是相互交缠的。在最底层的住房市场,这两个问题有着“相濡以沫”的共生关系。

在讨论“居住流动性”(residential mobility)时,居住获得模型(residential attainment model)作为影响力最大的一派观点,本身也受到了芝加哥学派对于“流动性”和“社区拣选”看法的影响。但在此模型传统下的学者抽除了芝加哥学派强调的情感与道德,带入了重视实用性与经济发展的一面。居住获得模型视(居住)流动性是“人往高处爬”的结果。都市在他们眼里不是一座座彼此隔绝的道德孤岛的拼贴,而是彰显着强势与弱势者地理分布的图景。按照这种观点来看,人会搬家是想要“更上一层楼”,是拿经济资本去换得居住资本。

但上述观点都忽略了很重要的一点,那就是城市社区是一个市场、是一种商品。拿旧城区而言——旧城区掌握在那些并不居于其中的所有权人手里。因此,应该把各种市场因素,特别是房东视为社区拣选与居住流动性理论的核心变量。房东手上掌握着资源分配的生杀大权,他们决定了谁可以住在哪里。这也是为什么不同的社区或街区在犯罪率和帮派活动的泛滥程度上差别巨大,在公民的参与度跟社区意识上有天壤之别。

筛选的过程一竿子打翻一船人,容易让犯罪跟贫穷共生。 把罪犯跟穷人通通贴上“拒绝往来户”的标签,结果就是把弱势家庭往火坑里推,让他们不得不住进那些“来者不拒”的区域, 与毒贩, 性侵犯或其他作奸犯科者比邻而居.

不少地区深陷贫穷的窘境,犯罪率也居高不下,原因不单是如下的恶性循环:“贫穷会引发犯罪(饥寒起盗心),而犯罪前科又会回过头来让人无法脱贫”。还因为房东采取的各种手段在成功杜绝“不法与破坏行为”的同时,也堵住了贫穷者的求生之路。也就是说,暴力犯罪、毒品交易、深度贫困与其他各种社会问题,会在比邻里社区更小的范围内结成一体,其程度也更为严重——这些社会问题会集合在同一个住址里。

对经常处于饥饿与匮乏,沉迷于毒品、进出于监牢的人来说,租房的筛选程序常常意味着他们从此被阻断了回归职场的道路,并且暴露在罪恶与暴力之中。

如果说贫困黑人社区里男性的日常生活是进出监狱,那黑人女性过的就是被驱逐的日子。 相比男性房客,旧城区的女性房客更难正常缴租。虽然许多黑人男性被排除在职场外,但有工作的黑人男性工时较长,薪资报酬也优于黑人女性。许多旧城区的女性还要承担更多的花销,单亲妈妈的家庭尤是如此,而单亲妈妈的家庭又占到密尔沃基黑人家庭的大头。

对于大半辈子都穷到趴在地上、早就没什么信用可言的最底层人来说,金钱判决有没有登记在案,只是地狱十七层跟十八层的差别而已。但对于那些后来找到了不错的工作、遇到好对象走入婚姻、申请学贷想读书、或买了人生第一个家,总之希望能再拼一次看看的房客而言,这就像是原已崎岖不平的安定之路上出现了难以跨越的天险。

在密尔沃基乃至全美的各大城市,法律都不会保护欠租的房客。 所以即使房子破到无法居住, 房东拒绝修理, 如果租客拒绝交房租或少交, 都可能被驱逐且得不到法律的保护.

旧城区的房子遇到管道坏了,屋顶漏了,房间需要粉刷了,聪明的房东不会拨电话给专业的修理师傅,他们的口袋里有两种什么都愿意做而且不用白不用的人选:房客和找不到工作的人。

租房补贴: 政府针对低收入人群给予的租房补贴, 有租房补贴的人只需要把收入的30% 用于房租, 剩余部分由纳税人交. 同时政府对房东收取有住房补贴的家庭所能收取租金设置上限.

食物券

- 補助营养援助计划(SNAP), 是给予低收入户换取食物的消费券, 1939年5月16日首次实行. 收入在美国贫困线收入的130%以下的家庭可以获得. 以2019年3人家庭而言, 月收入低于2,252美元, 或年收入低于27,020美元就可申领. 不限美国公民, 难民, 居住在美国五年以上的外国人, 有年纪低于18岁的小孩, 服务过美国军队的人都可以.

- 目前以电子储蓄卡方式发放. 以家庭为单位计算可发放金额, 计划假设每户收入的30%用于购买食物,

- 福利给予额度 = 美国农业部“节俭食品计划”规定最大食物消费金额 - 收入*30%

- 川普上台(2017)后食物券政策的变化, 造成申领食物券人数下降

- 主要目的: 降低对低收入人群的经济扶助, 刺激工作

- 转变发放方式: 直接发放食物, 把发放到电子卡中的金额减半, 不再考虑食物的营养价值

- 增加必须工作的条件: 领取人每周不得少于20小时职业训练, 预估有75万人因找不到工作而丧失资格

- 改变申领门槛: 降低通货膨胀预估数值, 让贫困线标准提高

中产阶级就经常有向素昧平生者寻求情感抚慰的倾向,这在飞机上相当常见,所以它被称为“飞机上的陌生人”现象。穷人依赖“一次性”的人际关系,在性质上与中产向陌生人求助并没有什么不同。但两者在程度上还是有所差别。穷人会经常性地依靠这种关系来满足吃住等基本需求。

要把反对者集结起来,而且必须要让他们相信,只要团结在一起,就有机会改变命运。对穷人而言,这意味着他们必须认同所有的受压迫者,还必须承认自己也是受压迫的一员——这点恰恰是大部分拖车营居民不愿意做的事情。

邻里间的相互帮衬若要顺利启动,大家就必须要把自己的需求公开,也必须坦承自己人生中的种种失败。

社区在居民们的眼中一旦成了剥夺与罪恶的代名词、成了“各种触礁人生”的报到处,他们就会对社区里的政治能量丧失信心。社区缺乏信任感,无关邻里实际的贫穷与犯罪率。与之密切相关的反倒是萦绕在住户身旁的那种厚重的不幸气息。当满目所见都是心酸苦楚时,他们就无法用余光瞥见社区可能有的潜力。

贫困家庭也好、富裕家庭也好,都会在屋里装电视。但绝大多数贫穷的美国人没有电脑。

不把人当人的方式有两种:一种是否定人的全部美德,另一种是洗清他们的所有罪恶。

拉瑞恩代表的这类人处于多重困境的夹击之下, 你根本无法想象他们得上进或自制到何种程度, 才有机会振作起来脱贫. 仅仅是从在贫穷中挣扎度日进步到在贫穷中安稳度日, 两者间的鸿沟就已经让在底层的他们望而却步; 就算是锱铢必较地存钱, 脱离贫穷的希望仍然渺茫. 于是他们选择“放弃治疗”, 选择在苟活中光鲜亮丽, 在磨难中寻欢作乐--这些是他们生活的调味剂. 他们会吸点小毒、喝点小酒、怡情小赌,看到电视会说买就买。他们会把食物券往美食上砸,比方说拿去买龙虾。

她花钱如流水正是因为她穷.

有关社区选择或失业的理论,常常理所当然地认为低收入人群是“理性的行为人”,懂得权衡利弊、做出明确的抉择。事实上,这些人大多是“疲惫的将就者”,无数次尝试皆以失败告终后,他们“哀莫大于心死”地接受弱势社区里的破房子;不管工作有没有前途、合不合法,都照做不误。被拒绝所带来的耻辱感,不仅逼着人接受不理想的生活环境,还会消磨他们追求美好未来的意志。

社会学家一直以来都认为,羞耻带来的压力是贫困黑人社区中许多婚姻关系破裂的元凶。对那些失业的男性而言,每天两手空空地面对家人,这样的耻辱积累到一定程度后,抛家弃子就显得没那么羞耻了。停留在固定的(婚姻)关系中,就意味着“与失败共生,与自己的不堪日复一日地打照面……出于自我保护,这些做丈夫的就会重回街头”。而单亲妈妈就没有这种在街角“当鸵鸟”的权利。

“对不起,是我没用,”说到一定的程度或次数,你会开始觉得自己是个废物,你会看到自己濒临崩溃。然后你就会开始反射性地保护自己,替自己开脱,“不,我不干。”既然我帮不了你,那就当你不值得帮助吧。

贫民窟始终是土地资本化的一大特征,而对从土地稀缺、房子年久失修和种族隔离中看到商机的人来说,资本化的土地正是他们的摇钱树。

庞大利益之所在,不在于为财力无虞者提供一流的住宿环境……而在于向连富人的零钱都挤不出来的穷鬼,兜售简陋而窘迫的栖身之所.

Lewis Mumford,The City in History:Its Origins,Its Transformations,and Its Prospects

“要逼着一个人站出来关心整个国家的事务,谈何容易?”法国政治学者托克维尔(Alexis de Tocqueville)发现,“但如果说到要在他家门前开一条路,他就会立刻感觉到这件公共意义上的小事会对他的切身利益产生巨大的影响。” 只有将那条门前路看作是大家的路,把某个公园看作是大家的公园,把某间学校看作是大家的学校,我们才会真正成为以公众事务为己任的公民,才会愿意把时间和资源投入到有价值的事由上:无论是要巡守社区、做美化儿童游乐场的义工、还是要竞选加入当地的教育委员会,对于家的认同,都是最重要的契机。

美国理应是个让我们自己变得更好、让家庭更好,让社区更好的地方。若要拥有这样的美国,我们必须先拥有一个安稳的家。

人先要能安居,心情才能安定。心定,才能花心思在持家与社会交际上。安居,孩子才不用东奔西跑,才更有机会在学业上精进及累积。人能安居,社区才会稳定,街坊之间才能培养感情,守望相助的观念才能成形。

当我们全身心地思考穷人和贫困社区缺乏的到底是什么的同时,我们只看到了他们需要好的工作、需要一张更强的社会安全网、需要模范榜样,却忽略了剥削也是导致贫穷的元凶。

如果我们要把公共基金都砸在有钱人身上——像对业主们的优渥待遇这样,我们就应该敢做敢当地承认,而不应该学政客扯谎,说美国这个世界上数一数二有钱的国家没法再为穷人做更多事了。贫穷在美国的延续,是因为我们不愿花这个钱,而不是因为我们缺乏资源。

无论这团乱局的出口在哪里,有一件事我们可以确定:美国的现状是一种极度的不平等、是不给人机会翻身、是对人类基本需求的否定与罔顾、是看着人无端受苦还去充当帮凶——这种现状对于美国秉持的任何一项价值而言都是莫大的讽刺。任谁都不可能找到一派道德、一条伦理、一部宗教经典或任何一篇圣者的教诲,可以为美国的现状辩护。

在许多以单亲妈妈、帮派成员、无家可归者为主题的著作中,社会学者和记者笔下的穷人都像是独立于社会的存在。穷人被说成是“透明人”,或者是“另一个(平行)美国”的一部分。 贫民窟则像是“城中之城”。穷人被摒除在关于不平等的讨论外,就好像我们觉得富人与中产阶级的生计与自己息息相关,而其他人包括穷人则可以忽略不计似的。

对我来说,民族志(ethnography)是你想要了解某群人时所做的事情。你要让他们的生活变成一个模子,然后将你自己的生活完全变成他们的形状。要做至如此,你首先要和你想了解的族群打好关系,长时间追踪、观察、体验他们在做什么,包括跟他们一起工作、玩乐,尽可能把他们的行动与人际交往记录下来,直到有一天你走路像他们、说话像他们、思考像他们、对事物的感受也像他们为止。

你的一切——你的族裔、性别、出身背景、脾气与秉性,会决定在你身边的是哪些人、别人会跟你分享哪些秘密、让你看到什么东西,如何理解看到的东西。我的身份有时像把钥匙,为我开了些门;有时也像铁鞋,让我在一些状况下举步维艰。说到最后,我们都不可能改变自己是谁,只能尽力而为,关注自己的每一种特质如何与工作产生化学反应,同时不要忘记初衷,把问题牢记在心。

诚如人类学家哈里·沃尔科特(Harry Wolcott)所言,民族志不是一种可以“去做的事情”,而是“我们活在世上的本质状态”。以这种方式看待民族志,就会提出一些不同的问题:怎么和陌生人交谈?如何观察得更敏锐、更深入?把民族志当成一种观察力,就可以在进入田野前事先培养一些技巧或纪律。通过日复一日地锻炼,你就可以蜕变为一名真正的民族志研究者。等到你真正踏入田野的时候,一切都显得驾轻就熟了