人际关系的构成

人类社会属性的核心部分正是对亲密关系的需要。

亲密关系的性质和重要性

亲密关系的性质

亲密关系和泛泛之交至少在6个方面存在程度差异:

- 了解 knowledge

- 关心 care

- 相互依赖 interdependence

- 相互一致性 mutuality

- 信任 trust

- 承诺 commitment

归属需要(need to belong)

为了满足归属需要,我们努力与他人建立和维持亲密的人际关系,我们还期待与那些了解、关心我们的人交往和沟通。归属需要得到满足后,我们建立人际关系的内驱力就会降低。

文化的影响

文化影响着人们对人际关系的期望,限定了正常的人际关系模式。

亲密关系变化的根源

影响因素:

- 社会工业化程度:让人空闲下来

- 社会经济发展水平:富裕

- 教育和财政资源充裕:社会更能满足个人需求

- 个人主义的兴起

- 新科技的发展:让生育更简单

- 特定文化下的男女比例

- 每100位女性对应多少男性

- 比率高:男多女少——倾向于支持老式、传统的两性角色,性生活相对保守

- 比率低:男少女多——鼓励妇女外出工作,默许婚外性关系存在,默许未婚生子

个人经历的影响

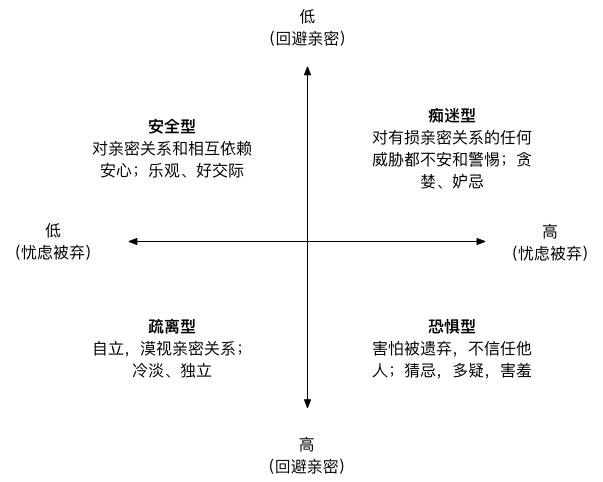

对人际关系总体取向有重大影响的依恋类型:

- 安全型 secure:婴儿时期照料者有求必应——很容易与他人发展出轻松信任的人际关系,不会担忧独处和不为人接纳

- 恐惧型 fearful:感情上渴望亲密关系,但很难完全相信他人或依赖他人,担心自己和他人变得太亲密会受到伤害

- 焦虑——矛盾型 anxiousambivalent(痴迷型 preoccupied):婴儿时期照料者反复无常——紧张和过分依赖,表现出对他人的过分贪求,希望在亲密关系中投入全部的感情,但经常发现他人并不乐意把关系发展到如自己期望的那般亲密。没有亲密关系让他不安,有时担心伴侣不会像自己看重他一样看重自己

- 回避型 avoidant:婴儿时期照料者抗拒或敌对——怀疑和迁怒他人,不容易形成信任和亲密的人际关系,更独立和自给自足,不喜欢依赖别人或让人依赖。

基因塑造了我们的依恋类型,但后天经验对塑造依恋关系有很大影响。

我们幼时对人际交往价值和他人是否可信的观念,起源于我们与照料者的交往;同行者随后给予的阻碍或帮助会改变我们亲密关系的方向和进程。

个体差异的影响

- 性别差异

- 有些两性差异的确存在,但非常小

- 两性性别内的行为和观点差异通常远大于两性之间的平均差异

- 即使平均得分低的性别中也有许多人的得分高于另一性别的平均得分,应该更关注于个休,而不是性别

性认同差异(由文化和教育引起的两性在社会性和心理上的差异)

- 工具性特质:与任务有关的特质

- 表达性特质:与社交和情感有关的特质

五大人格特质

- 开放性:富有想象力、不墨守成规、艺术气质,相对应的是拘泥、僵化和教条

- 外倾性:开朗、合群、热情、喜欢社交,相对应的是谨慎、内敛和害羞

- 尽责性:勤劳、可依赖、有序,相对应的是不可靠、粗心大意

- 宜人性:同情心、合作性、对人信任,相对应的是易怒、暴躁和充满敌意

- 神经质:善变、容易担忧、焦虑和愤怒的程度

自尊

- 定义:对自我的评价

- 自尊是满足我们归属需要深化而来的机制

- 人类是高度社会化的动物

人类本性的影响

演化心理学三个基本假设:

- 性选择使人类成为今天这样的物种。动机之所以成为人类的重要特征,是因为它具有适应性,赋予拥有这些动机的个体某种繁殖优势。任何普遍的心理机制之所以以它目前的形式存在,是因为它一直有利于人类解决过去的生存或繁殖问题。

- 两性之所以存在差异,只是因为某种程度上他们在过去面临着不同的繁殖困境。

- 文化影响决定了演化形成的行为模式是否具有适应性——并且文化的变化比演化快得多。所以,人类表现出的某些行为模式在远古时期具有适应意义,但并不全都适应于我们今天居住的现代环境。

人际互动的影响

信任是流动的过程而非静止不变的事物,它在你所有的人际关系中时起时落。长期来看,明确而清晰的互动模式能区分各种不同的人际关系类型。

人际关系是一种不稳定的存在,它是人类复杂互动活动变化的结果。

人际关系的消极面

当人与他人接近时,可能害怕自己最在乎的秘密被人揭露或利用,还可能担忧伴随着相互依赖而来的自主性和自我控制的丧失。可能还担心会被自己所依赖的人抛弃。